桜の開花満開予測情報

2014年6月6日

桜、特に日本で最もポピュラーな品種であるソメイヨシノは、沖縄を除く日本全国に分布しており、観賞用品種として親しまれてきました。

桜が開花・満開となる時期では社会的関心は非常に高く、ソメイヨシノの開花・満開の予測に関する研究がなされてきました。

日本気象では、2013年から全国の桜の名所886地点の開花・満開予測情報の提供を開始し、2014年からは、気象庁標本木48地点についても新たに予測情報提供を開始し、サービス内容の充実をはかっています。

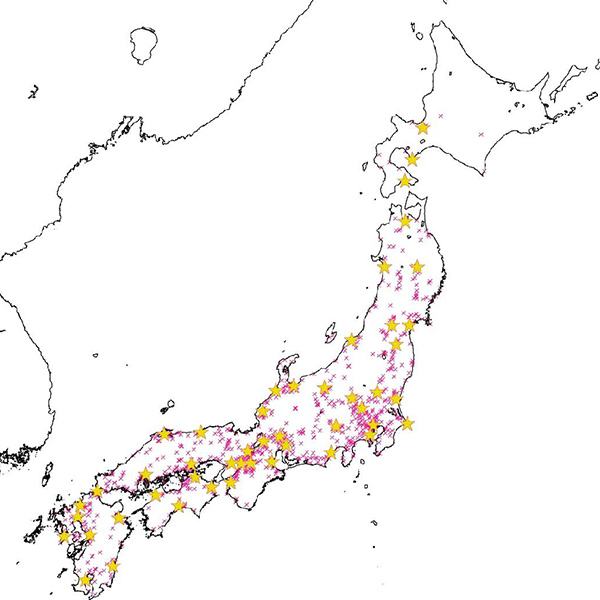

図1に予測地点の分布を示します。

2014年は、1月8日に第1回の予測を発表し、2月中旬までは隔週毎に情報を更新、2月18日の第4回発表以降は毎週情報を更新し、4月30日までに計14回の発表を行いました。

【図1】予測地点の分布(★は気象庁標本木、×は桜の名所)

開花・満開予測の方法

桜の開花の仕組み

桜の開花・満開時期を左右するのは、前年の秋からの気温の推移です。

桜の花の元となる花芽(かが)は開花前年の夏につくられ、

①休眠

②覚醒(休眠打破)

③生長

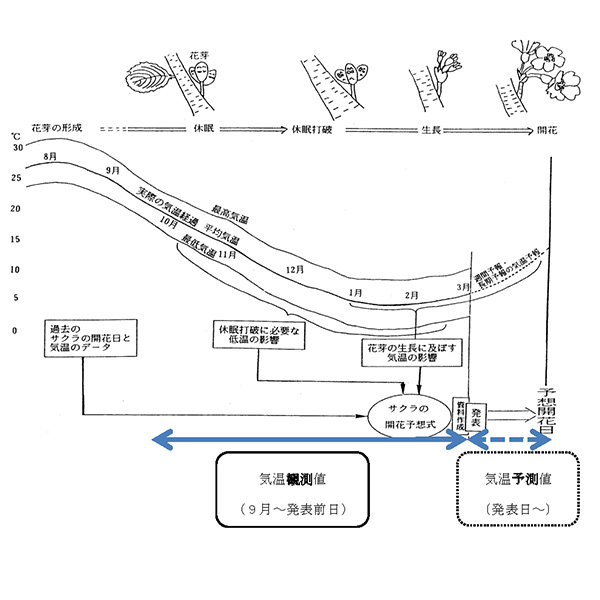

の3つの生長過程を経て開花に至ります(図2)。

花芽は、形成されてもすぐには生長せずにまず休眠に入り、秋から冬にかけて一定の低温にさらされることで覚醒(休眠打破)します。

休眠打破後は、生長段階に入り春先の気温の上昇に伴い開花へ向かって生長していきます。

この段階になると気温が高いほど生長の度合いも大きくなります。

ちなみに、暖冬の年の桜の開花が遅れることはよく知られていますが、これは休眠打破のために必要となる冬の間の低温が十分ではないため休眠打破の時期が遅れてしまい、生長段階にシフトする時期も遅れてしまうためです。

このため、桜の開花・満開時期を予測するためには、春先だけでなく、秋から冬にかけての桜のバイオリズムを把握し、休眠打破の時期を正確に予測することも重要となります。

【図2】桜の開花の仕組み(気象庁、1996を加工)

当社の桜の開花・満開予測は、上記で述べた桜の開花の仕組みをふまえた上で、過去の知見を基に日本気象独自で開発した予測式で行っています。

2014年シーズンの予測結果

2014年シーズンの開花傾向

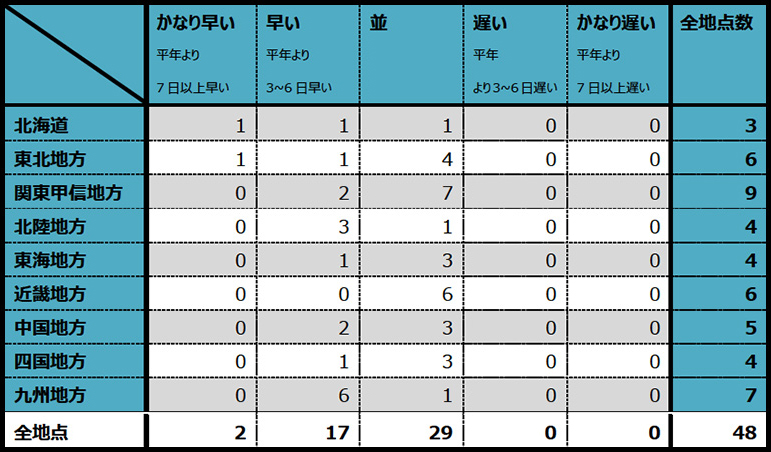

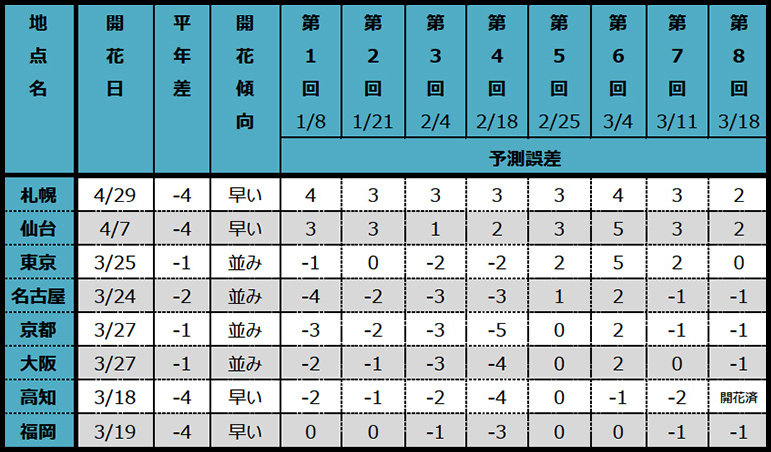

気象庁標本木の2014年の開花傾向を表1に示します。

北海道は、開花直前の4月下旬に非常に気温が高い日が続いたため、開花が平年より早くなりました。

また、九州地方では、冬の気温が低かったため休眠打破の時期が早く、開花が平年より早くなりました。

その他の地域では、概ね平年並みの開花時期でした。

【表1】2014年気象庁標本木の開花傾向

2014年シーズンの主要都市の予測精度

全国主要都市の開花予測の精度※を表2に示します。

東京の予測は、第1回時点で、-1日、開花1週間前の第8回予測では、誤差0日と素晴らしい結果となりました。

その他の主要都市それぞれの誤差を見ても、1月の時点では、最大4日あった誤差も、最終的には、2日以内におさまっています。

※本資料では精度の指標として、平均絶対誤差 (Mean AbsoluteError) を用いています。

平均絶対誤差は、各地点の予測誤差の絶対値を合計全地点数で割ったもので、右の以下の式で表されます。

(Fi :予測日、Ai :観測日、n:全地点数)

【表2】主要都市の開花予測誤差

2014年シーズンの全地点の予測精度

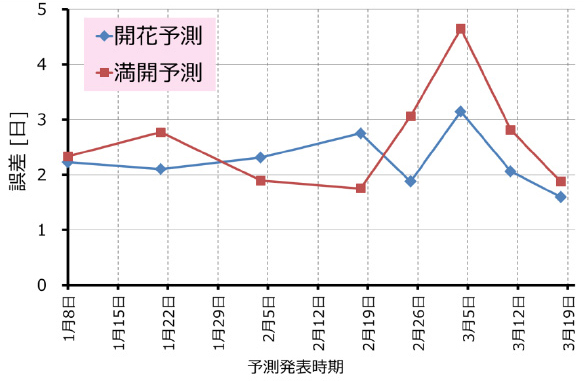

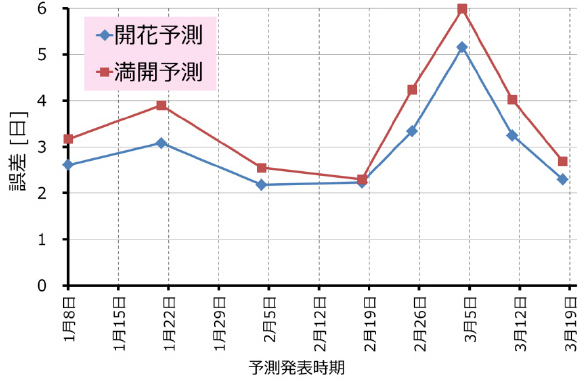

第1回(1月8日発表)から開花ラッシュが始まる直前の第8回(3月18日発表)までの予測誤差の推移を、図4(気象庁標本木)および図5(桜の名所)に示します。

第1回の予測開始時点から、開花予測の誤差で2日~3日程度の精度が出ており、それ以降の予測でも同程度の精度を維持し、3月の最初の第6回予測(3月4日発表)で一時的に精度が悪化するものの、その後はまた精度が良くなっていき、開花ラッシュ直前の第8回(3月18日発表)では、気象庁標本木で1.6日、桜の名所で2.3日となりました。

満開予測の誤差の推移についても同様の傾向が見られます。

2014年は、2月には全国的に大雪となるような寒波に見舞われるなど、気温の乱高下が激しかったのですが、その中でも桜の生長をかなり正確に予測できていました。

【図4】気象庁標本木の予測精度

【図5】桜の名所の予測精度

今後の課題

一時的に精度が悪化した第6回発表(3月4日)の予測では、直前の気象庁の長期予報を基に3月は全国的に平年よりもかなり寒くなると予想していましたが、実際は平年並みか平年よりやや高い気温となりました。

この気温予測の誤差が開花・満開日の予測精度の悪化を招いてしまいました。

長期予報を基にした気温予測の精度については、今後の課題として取り組んでいきたいと考えています。